미국 과학자들이 머리털이 나고 피부 건조를 막는 피지까지 나오는 인공피부를 만드는데 성공했다. 촉각신호 등을 전달하는 초기 형태의 신경회로까지 들어 있어 사람 피부에 가장 가깝다는 평가를 받고 있다.

칼 쾰러 미국 하버드대 의대 이비인후과 교수 연구팀은 모낭과 함께 피지선과 신경회로까지 재현한 인공피부를 개발했다고 국제학술지 ‘네이처’에 4일 공개했다.

사람의 피부는 놀라울 만큼 그 기능이 많다. 온도 조절과 체내 수분 유지에서부터 촉감과 통증을 느낀다. 태양 자외선으로부터 인체 세포를 보호하고 외부 병원균의 칩입을 막는 기능도 한다. 피부는 질기면서도 신축성 있고 유연하다는 것이 특징이다. 피부는 다양한 기능을 하다보니 20종 이상의 세포가 여러 층으로 배열된 형태를 갖는 등 구조가 복잡하다.

쾰러 교수 연구팀은 지난 2018년 줄기세포로가 피부를 형성하는 초기 과정에서 모낭 형성에 중요한 영향을 미친다는 사실을 알아내고 털이 자라는 인공피부를 개발했다. 당시 연구에서는 털이 채 2mm가 되지 않았다.

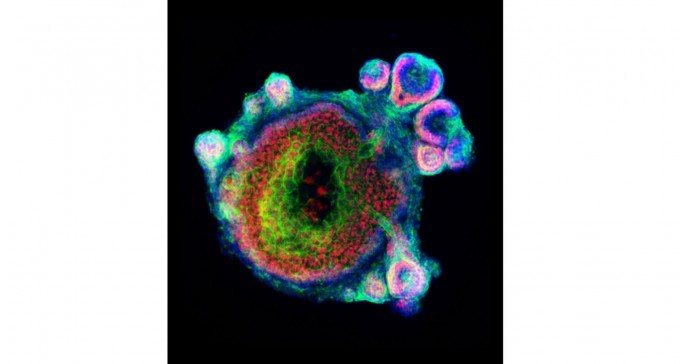

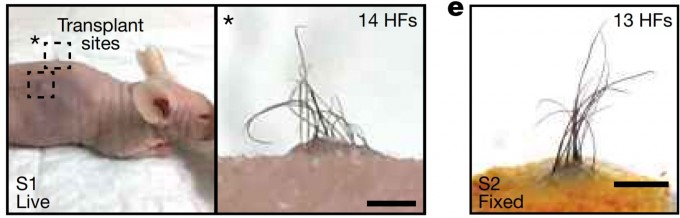

연구팀은 당시 연구를 더 발전시켜 최대 5mm까지 털이 자라는 인공피부를 개발했다. 여기에 피부를 보호하는 피지를 만들고 신경 신호를 전달하는 회로까지 넣었다. 연구팀은 속귀(내이)에서 유도만능줄기세포(iPSc)를 떼어내 뼈형성유도제인 ‘BMP4’와 유전자의 전사 억제제를 함께 넣고 5개월간 배양했다. 줄기세포를 피부로 성장하게 하기 위한 일종의 첨가제다. 이렇게 배양된 줄기세포는 시간이 흐르면서 점차 표피와 진피, 모낭, 피지선, 신경회로를 가진 사람과 유사한 피부 형태로 성장했다. 생쥐의 등에 이 인공피부를 이식한 결과 2~5mm 가량의 털이 자란 것으로 확인됐다. 가로·세로 각각 4mm인 인공피부 샘플에서는 절반 이상인 55% 면적에서 털이 자랐다.

인공피부 연구는 1970년대부터 시작됐다. 당시 미국 메사추세츠공대(MIT) 연구팀은 소 가죽에서 추출한 콜라겐 섬유를 상어 연골에서 추출한 긴당분자와 결합해 인공피부를 만들었다. 이 인공피부는 화상 환자에게 쓰였는데 감염과 탈수를 막아주는 막의 역할을 하며 새 피부가 자라도록 도왔다.

과학자들은 이후로도 실험실에서 피부 조직을 배양해 인공 피부를 만들려는 시도를 해왔다. 하지만 대부분 표피와 진피 세포 일부 등 5~6종의 피부 세포만을 재현하는 절반의 성공에만 머물렀다. 피부의 여러 기능인 털이 자라거나 분비물을 내는 모낭이나 피지선 같은 구조를 완벽하게 구현하는 데는 실패했다.

하지만 쾰러 교수 연구처럼 최근 사람의 피부를 똑같이 재현하려는 기술은 진화를 거듭하고 있다. 미국 스탠퍼드대 연구팀은 2018년 몸무게가 0.05g에 불과한 무당벌레를 인식하는 인공피부를 개발했다. 영국 케임브리지대 연구팀은 빛에 노출되면 색이 달라지는 인공 피부를 개발하기도 했다.

국내에서도 사람 피부 구조를 재현한 인공피부 연구가 활발하다. KAIST 기계공학과 박형순∙김택수 교수는 지난달 실리콘 소재로 사람의 피부 구조를 본 떠 손바닥 피부처럼 물체가 미끄러지지 않게 붙잡는 인공피부를 개발했다고 공개했다. 로봇 손에 적용할 경우 물체를 옮기는 능력이 일반 로봇손보다 30% 올라가고 깨지기 쉬운 달걀도 안전하게 운반할 수 있다. 땀샘이 있는 인공피부 개발도 머지 않았다. 문승언 한국전자통신연구원(ETRI) 정보통신(ICT)소재연구그룹장 연구팀은 사람 피부의 땀샘을 모방한 방열소자가 들어있는 인공피부를 개발했다.

인공피부는 피부 질환과 피부 발생 과정을 밝히는 연구는 물론 환자 치료에 활용될 것으로 기대된다. 사고로 영구적인 피부손상을 입었거나 스스로 피부 회복이 불가능 환자 치료에 사용하고 탈모 치료에도 기대를 모은다. 과학자들은 완벽한 인공피부를 얻기까지 아직 시간이 더 필요하다고 보고 있다.

쾰러 교수는 "인공피부가 적극적으로 활용되려면 인공피부에서 자라나는 모발의 양을 안정적으로 얻어야 하고 실제 사람 피부처럼 피부색을 만들어내는 멜라닌 세포, 근육 및 지방 세포 같은 연구가 추가로 이뤄져야 한다"고 말했다.