이름만 듣고는 생김새를 전혀 상상할 수가 없습니다. 감이 잡히지 않아 만나기전부터 거리감을 느끼는 꽃들이 종종 있지요. 약재로 쓰일 때 불리는 이름이 그대로 꽃이름이 된 경우입니다. 글자만 보면 몸에 들어오는 바람을 밀어내는 덩굴성 식물..그 정도로 보면 될까요.

하얀꽃을 보면 까마중과 혼동하기 쉽고 보라색 꽃을 피우는 좁은잎배풍등은 가지꽃 같기도 합니다. 제주에만 산다는 왕배풍등도 있는데 열매만으로는 구별하기가 어렵습니다. 이른 갈바람에 낭창낭창한 몸매를 얼마나 뽐내던지 우포늪 입구에서 꽃을 담다가 벌떡 일어나고 싶은 걸 가까스로 참았던 기억이 선명합니다.

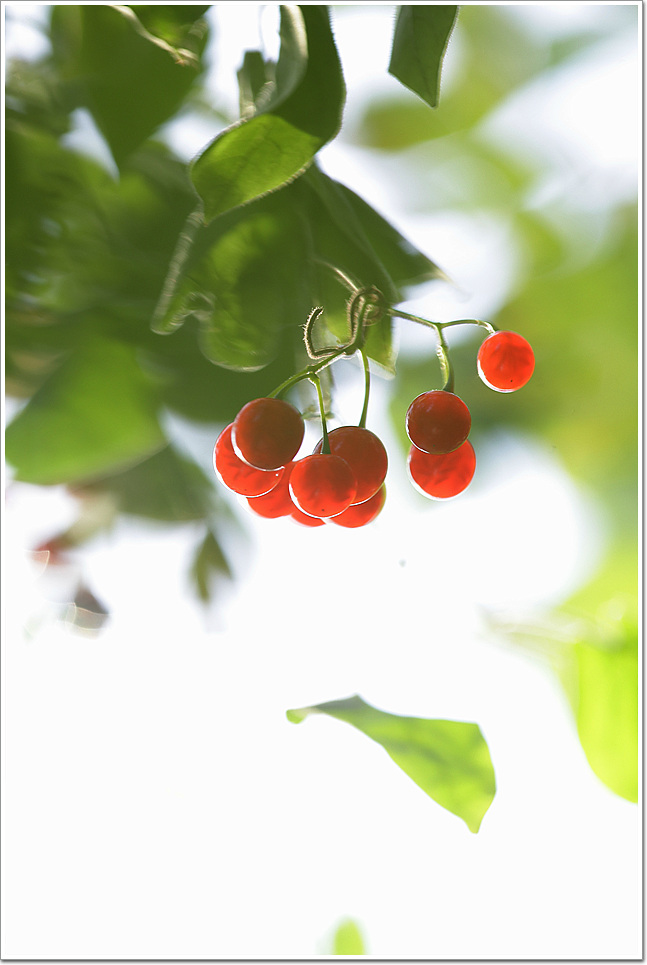

뿌리근처의 줄기는 나무처럼 단단해 겨울에도 살아남지요. 올가을, 마당 없는 집으로 이사오면서 새끼손가락 굵기만한 줄기까지 잘라 화분에 담아 들고왔습니다. 집 근처 산자락에 들어서면 볼 수 있으나 몇해를 가까이서 지낸 정 때문이지요. 빠알간 열매는 새들도 사람들도 좋아할만한데 독을 품고있는가 봅니다.

열매는 꽃이 진 자리에 저절로 달리는 것이 아니라 ‘맺히는’ 것입니다. 결코 알아주지 못하는 지난 시간이 고스란히 모여 맺혔으니 이제는 말갛게 여물어가야 할 때입니다. 투명하게 익어야 할 때입니다. ‘풀은 아침에 꽃이 피어 자라다가 저녁에는 시들어 마르나이다.’ 라고 적은 성경 시편 시인의 말이 내 고백인냥 가슴에 와닿는군요. 계절이 깊습니다.